【シンプルに解説】簡単な焚き火のやり方と薪の組み方PR含む

アウトドアの醍醐味といえば『焚き火』、といっても過言ではありません。

パチパチと音を立てて、揺らめく炎を間近で見ながら、火の香りに包まれる時間はとても心が落ち着きます。

でも、焚き火初心者にとって心配なのは、「ちゃんと火が点くかどうか」ではないでしょうか?

私も焚き火で、火がすぐに消えてしまったり、火起こしに大幅な時間がかかったりした経験があります。

焚き火はコツさえつかめば、短時間で火を点けられるようになりますが、最初はなかなか難しいですよね。

そこで今回は、焚き火のやり方と薪の組み方についてご紹介します。

焚き火の手順を分かりやすくご紹介するので、ぜひ参考にしてみてくださいね。

準備が大事!焚き火の道具一覧

キャンプ場や自宅の庭などの場所に関係なく、焚き火をするには道具が必要です。

以下は、焚き火で使う主な道具です。

- 焚き火台

- チェア

- 薪

- 焚き付け材(新聞紙など)

- 革手(耐熱グローブ)

- 火バサミ

- バケツ

- 水

- ナタ

- ライター(マッチなど)

- 綿または難燃素材の服装

たくさんあるように感じるかもしれませんが、だいたいはホームセンターで買えます。

つまりは「安全に、焚き火を楽しむための用意をする」ということです。

焚き付け材には、新聞紙でなく着火剤を使っても構いません。

よりアウトドア感を出したい人は、枯れ葉や細枝など自然素材だけを使ってチャレンジしてみるのもおもしろいですよ。

初心者にもできる!簡単な焚き火のやり方

焚き火のやり方は人によって異なりますが、今回は以下の4ステップで解説します。

- 薪を割って、3種類の薪を用意する

- 新聞紙を丸める

- 薪を組む

- 火を点ける

(1) 薪を割って、3種類の薪を用意する

薪は、太薪、中薪、細薪と、3種類の太さを用意します。

薪の太さの目安は、以下のとおりです。

- 太薪(幅6cm以上)

- 中薪(幅3〜5cm程度)

- 細い薪(幅1cm以下)

キャンプ場などで販売している薪はだいたい太いので、おそらく太薪は問題ないでしょう。

近年、中薪や細薪はホームセンターでも売っていますが、自分で太薪を割ったり、適当な木の枝を拾ってきたりして調達することもできます。

細薪はちょっと作るのが難しいので、“割り箸” で代用するのもおすすめです。

薪割りのコツは、ナタの重さを利用すること

薪を割るときは、薪をつかむ方の手だけに革手をはめ、ナタを持つ側は素手にします。

ナタを握る手に軍手や革手をはめていると、持ち手が滑ってケガをする恐れがあるからです。

- 割りたい薪を立てて、ナタの刃を軽く当てるようにする。

- 太薪を使ってナタの背(刃がない側)を叩き、薪にナタの刃を少しずつ食い込ませる。

- ナタの背をコンコンと叩いていくと、薪が割れる。

薪を割るときのコツは、力で割るのではなく、ナタの重さを利用して割ることです。

注意点として、ナタが地面にぶつからないように気をつけてください。刃が欠ける可能性があります。

また、薪割りの際、右利きの人なら右足を引いて片膝をつく体勢をとっておくと、ナタが滑ったときのケガ防止策となります。

詳しい薪の割り方については、以下のサイトを参考にしてみてください。

(2) 新聞紙を丸める

薪の準備ができたら、新聞紙を丸めます。

新聞紙はくしゃくしゃにして、ギュッと丸めたら一度開きましょう。

全部開いたらまた新聞紙を丸めるのですが、2回目に丸めるときは、あまりギュッと硬くせず、ふんわりとさせるのがコツです。

新聞紙を軽く丸めることで空気が通りやすくなり、燃えやすくなります。

(3) 薪を組む

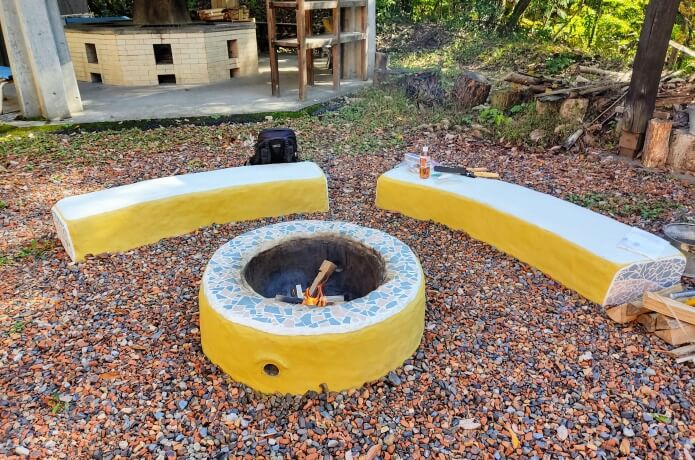

薪の組み方にはさまざまな種類がありますが、今回は円錐形のティピー型に組んでいきます(写真は若干オリジナリティが出ていますが)。

ティピー型は焚き火での失敗が少ないので、初心者におすすめのやり方です。

火力の調節もしやすく、アウトドアでの調理に向いています。

下側から酸素が入りやすいので、安定した火力を保ちやすい点が魅力です。

薪の組み方としては、先に置いた新聞紙を中心に、細薪、中薪の順に立てかけていきます。

今回は焚き付け材として、枯れ葉も入れました。

太薪は、立てかけた薪が崩れないかなどのバランスを見てですが、点火時は1〜2本入っていればOKです。

※ 写真ではティピー型を支える目的で、周りに太薪を配置しています

(4) 火を点ける

薪を組み終えたら、火を点けます。

着火する場所は、新聞紙のペラペラした部分です。

上手く空気が通るようになっていれば、新聞紙から枯葉、細薪の順に自然と火が点き、燃え広がっていきます。

そのうち中薪も燃え始めますが、「火力が弱いな」と感じたら、枯葉や細薪などの焚き付け材をさらに投入しましょう。

ある程度火力が増して、火が安定してきたら、火が消える前に太薪を入れて火力を維持させます。

だいたい、中薪3〜4本が燃え出したら火も安定してくるので、一安心ですね。

あとは様子を見て、中薪や太薪など太い薪を加えながら、火バサミで火力調節していきます。

「なんで?」火が点かない場合の原因と解決策

なかなか思うように火が点かないと「なんで火が点かないの?」と、残念な気持ちになりますよね。

「新聞紙や焚き付け材は燃えるのに、薪には火が点かない」ということは、よくあります。

火が点かない原因としては、以下の4つが考えられます。

薪が太すぎる

組んだ薪が太すぎて、火が点かないケースです。

太薪は燃焼までに時間がかかるので、最初はなかなか燃えません。

解決策するには、一度、薪を組み直す必要があります。

枯葉や細薪、中薪を多めに入れて薪を組んであげると、火が点きやすくなるでしょう。

空気の入る隙間がない

焚き火では、火に酸素を送り込むことが大切です。

薪の量が多かったり、薪の組み方が悪かったりすると、空気の通り道が塞がれるため、着火してもすぐに火が消えてしまいます。

解決策としては、まだ完全に火が点いていないのであれば、こちらも薪を組み直すのがおすすめです。

「新聞紙がギュッと硬くなっていないか」「薪と薪の間に隙間ができているか」などを確認して、空気が入る隙間を作ってあげましょう。

薪が湿っている

薪の表面だけが湿っているのであれば、薪を割って内部に着火することで燃える可能性があります。

もし、薪割りが面倒なのであれば、焚き火をしながら薪を乾燥させる方法をとるのもいいでしょう。

やり方は、焚き火台に枯葉や細枝などの焚き付け材をたっぷり敷いて、その上から薪を組んで火をつけ、燃焼させるだけです。

火元に近い順から徐々に水分が抜けていきます。

太薪は乾くのに時間がかかるので、まずは中薪までの点火を強く意識しましょう。

ちょこちょこ火をいじりすぎ

子どもによくあるのですが、火がついて嬉しいからといって、薪をいじりすぎても火は消えやすくなります。

焚き火では、「待つ」時間も大切です。

順調に燃えているのであれば、うちわであおいだり、薪をいじったりせずに、じっと様子を見ましょう。

むやみにいじらないことも、火を安定させるコツです。

焚き火で、焼き芋は格別の味!

秋冬であれば、焚き火で焼き芋をするのもおすすめです。

さつまいもをアルミホイルで包んで、熾火(おきび)に入れておくと、だいたい40分くらいで出来上がります。

少し肌寒くなってきた季節に食べる、ホクホクの焼き芋はおいしいんですよね。

作り方も意外と簡単なので、興味がある人はやってみるといいですよ。

あわせて読みたい

>> アルミ&新聞紙で検証!焚き火でのおいしい焼き芋の作り方

まとめ

焚き火ができると、アウトドアライフがもっと楽しくなりますね。

火が点いた瞬間の喜びは、経験が少ない分、ベテランよりも初心者の方が強く味わえると思います。

子どもであれば、自分で火起こしができると自信につながりますし、その成功体験が次のチャレンジへの後押しにもなりますからね。

焚き火は、薪の組み方や使う道具を変えても楽しめるので、いろいろなスタイルでやってみるといいですよ。